《大理寺.卿》 第二十章 春夢

燈紅酒綠,聲犬馬的平康坊,向來不是蘇陌憶去的地方。

所以他在平康坊南曲的口站了快半個時辰,愣是沒有挪一步。

早上的那件事,對他的震撼實在太大,大到讓一貫冷靜的他委實覺得匪夷所思。故而今日一下職,他就支開葉青,獨自來了這個尋歡作樂之地。

既然是尋歡作樂,種類必定繁多。這裡除了有賣賣藝的花娘,當然還有各式各樣的小倌。

屋彌漫著清甜的味道,桌上氤氳著茶的熱氣。那盞熱茶的對面,四個瓷碗整整齊齊一字排開。

後面,是八目相對,四臉茫然的頭牌小倌。

在平康坊呆了這麼久,這大約是他們頭一回遇到個這樣的恩客。

來逛青樓,不聽曲兒,不喝酒,不人,不過夜,而是……

讓他們喝冰鎮荔枝羹……

喝一碗,給十兩銀子。

幾人面面相覷,雖然搞不懂這位冠楚楚,神俊朗的郎君有什麼不可告人的特殊癖好。但十兩銀子,他們還是挨個端起碗,埋頭細細地吃了起來。

然而坐在對面,全程面無表的蘇大人卻更加疑了。

不對。

沒有覺。

盡管這些男人用盡全力在自己面前搔首弄姿,把手裡的荔枝羹都吃出朵花兒來,他還是找不到白日裡看林晚卿的那衝。

那理智全然被抹滅,和思緒都不控制的衝。

“夠了!”

蘇陌憶冷聲喝止了面前的小倌,扔下四十兩銀子揚長而去。

*

次日早上,是蘇陌憶規定的每月一次,統一清理手頭案宗的日子。

那些積在手上,懸而未決的疑案難案,都會在這一天由負責的主事向蘇陌憶統一匯報,然後由他裁決案子的去留。

Advertisement

林晚卿夾在幾個大理寺丞和大理寺正中間,顯得尷尬而突兀。

按照品階,是最後一個進去的。

檀香嫋嫋的書室,一紫袍的蘇大人正襟危坐。他手裡持著那卷殺案的案宗沉默地看著,英的劍眉不時微蹙。

他聽見林晚卿的腳步,原本繃直的肩背略微一起,轉而又埋了下去,像是故意不去搭理。

林晚卿知道這人的狗脾氣八又犯了,便撇撇,乖巧地行到一邊坐好,只等蘇大人問話。

兩人之間一時無言,只剩下清風沉煙。

“林錄事來大理寺多久了?”書案後的人問,聲音肅然而冷冽,不參雜一緒。

林晚卿知道,每當這個人正兒八經地喚自己“林錄事”的時候,就是他準備為難人的時候,於是隻得弱聲回到,“半……半個月……”

對面的人呲笑一聲,將手裡的案宗合起來,眼低低地覷著道:“我怎麼記得林錄事是四月底來的,如今五月中可都過了。”

“哦……”林晚卿應到,“那就是,大半月……”

蘇陌憶聞言,將手上的案宗放下,骨節分明的手指在上面輕叩兩下,又問道:“那林錄事負責的殺案可有什麼進展?”

就知道他要說這個!

林晚卿一時間一個頭兩個大。

這大半個月以來,在大理寺先後經歷了刺客,宋府春宮,接著又是暴雨夜跟蘇陌憶的那件事,真正能用在查案上面的時間之又。

又進不去案宗室,要想查閱記錄,還得經過蘇陌憶的首肯。

況且這個狗還三天兩頭的不見人!

他現在居然有臉來責問?!

林晚卿氣得耳鳴,深吸了兩口氣才勉強平靜下來,溫聲道:“這案件原先在京兆府,就是疑案重案,偵破起來困難重重,一直都是一個組在負責……”

Advertisement

看了一眼蘇陌憶,見他臉還不算太難看,複又補充道:“不如大人給卑職再增派點人手吧?”

蘇陌憶冷笑,“還想要人?”

林晚卿點頭道:“也不用多了,一個就行,把京兆府的梁未平調過……”

話音未落,面前人的那張臉,眼可見地沉了。

林晚卿識趣地閉了,心道這狗的脾氣真是越來越奇怪了。

然而,此刻這位被稱作狗的蘇大人,卻滿心滿腦都是“梁未平”三個字。

他無意識地握了拳頭,手底下的那卷案宗在手心擰一團廢紙。

“呀!你幹什麼呀!!”

眼見自己的心被,林晚卿急得直接從椅子上跳了起來,兩步衝到蘇陌憶面前,隔著一張書案要去搶他手裡的東西。

蘇陌憶當然不給,見林晚卿如此珍視這卷東西,心裡忽然起了點報復的心思。

他便拽著那卷案宗豁然起道:“既然查不出,這案子林錄事還是別管了。”

說完手一揚就要將它扔出去。

林晚卿咬牙切齒地撲過去,一個猛跳。的手抓住了蘇陌憶的。

溫的掌,微涼的指尖,甫一到,就像是了什麼開關。

他有微微的愣神。

接著是的發掃過下頜,來到側頰,鑽耳心……

中的那怒氣霎時暖了起來,變熱的溫泉,匝得流遍全。

蘇陌憶的腳下踉蹌了一步,但手上還是本能地抓著那份案宗不放。冷不防被林晚卿整個重量上來,再向著前面一拽!

“吱喲——”

書案發出刺耳的嚓響,在地上拖出一道淺淺的痕跡。

當一切都平靜下來,蘇陌憶才發現自己眼疾手快地撐住了書案,而他的另一隻手正扶著林晚卿的腰。

Advertisement

整個人都被他牢牢摁在了懷裡,手裡還拽著那卷被他皺了的案宗。

背滲汗夾雜微塵散出的味道。

初夏暴雨,青草息。

腦中的一線轟然崩斷。

的鼻息就在他的耳畔,離得他那麼近。

一個荒唐的念頭像關不住的白文鳥,出籠奔竄。

呼吸停滯了一瞬。

“大人。”

書室外響起葉青的聲音,蘇陌憶慌忙松手,做賊心虛地將林晚卿推出老遠。

葉青手裡拿著一分帖子,沒有注意到跌坐在一旁的林晚卿。他將帖子遞給蘇陌憶,眼睛裡滿是期待。

“皇上……皇上恤大人辦案辛苦,要專程請大理寺中,大人的幾位得力助手,在太池乘船遊湖。”

蘇陌憶劍眉一蹙,表凜然,“皇祖母這又是要鬧哪出?”

他說的是皇祖母,不是皇舅舅。因為蘇陌憶知道,永徽帝不會無聊到拉著一幫判和衙役去淺湖賞花,既不能詩助興,又不能探討治國之道。

總不能是要看他們表演現場破案吧。

那麼除了太后在一邊煽風點火,也沒有其他人能請來這道古怪的邀帖了。

葉青不吱聲,將手裡的東西呈到蘇陌憶面前。

蘇陌憶懶得看,轉了個坐下,又開始忙自己的事。

“大人……”葉青虛著嗓子喊他。

蘇陌憶頭也沒抬,“就說大理寺的人都沒空。”

“可皇上準了一天額外休沐。”

蘇陌憶一噎,看著一旁的林晚卿道:“本得跟去查案。”

“可是皇上也請了林錄事。”

蘇陌憶抬頭,“林錄事在吏部又不是大理寺的編制,怎麼可能請到的頭上?”

葉青不做聲,默默將手裡的庚帖展開,指向林晚卿的名字。

“……”蘇陌憶扶住了額角,不甘心道:“那天本正好要帶司獄去看醫。”

Advertisement

葉青弱弱地囁嚅,指著庚帖上最後一個名字,“司,司獄也……”

蘇陌憶:“……”

*

也許是因為白日裡的接,是夜蘇陌憶做了一個夢。

夢裡的他蠻橫地把一個子的掛在臂彎,將抵在卷宗室的書架上。

他的眼前,是白如凝脂的雪峰。飽滿,彈,渾圓的兩團兒隨著他的律晃,像星空月下,被風吹得漾的一往湖水。

了嘈雜的雷雨聲,他清晰地聽見了的輕。的,得能滴出水來,像貓兒茸茸的爪子撓在他心上。

一向自持的蘇陌憶,覺得自己好似失控了。

口腹間蔓延開的一燥熱乾,驅使他俯銜住了面前的一顆小紅果,在齒間輾轉流連。

舌尖的很清晰。

珠上的皮極了,只有薄薄的一層,仿佛稍一用力就會被吮破,像四月裡山間了的紅櫻桃。

最頂上的那個小孔,是去了柄的櫻桃底。

當舌尖兒往裡的時候,仿佛能挑出清甜的水來。

有一恥爬過他的腦海,但很快就被下的脹痛所抹滅。什麼禮義廉恥,什麼清冷自持,對於一個陷的男人來說,這些早就被拋諸腦後。

他隨即加快了下的,弧度越發地孟浪。

“嗯……”

懷中的子蹙眉,在他強勢的錮下,仿若一隻驚的小,低低地嗚咽。

難耐的聲音在嚨裡輾轉,爬過鼻息,帶出了淡淡的哭音。

也許是求被抑太久,人難耐的泣哭鑽耳中,化作一劑最烈的春藥。他將抱得更,但下的律卻毫沒有減緩。

蘇陌憶知道,跟其他所有人都不一樣。

他對的,與理智無關,更近乎於本能。

“大……大人……”

蘇陌憶呼吸一滯,豁然抬頭看向懷中的子。

適時的低頭,兩人目相遇的那一刻,蘇陌憶心中陡然一驚!

因為那張臉不是任何一個他認識的人,而是林晚卿。

眼角紅,眸含水,黛眉微蹙,正可憐又不知所措地看著他。這樣一副小兒家的模樣,看在他的眼裡竟然是這般的態橫生。

不可思議的是,就算看見了林晚卿的臉,蘇陌憶也沒有醒過來。

抱著的手臂陡然用力,他將懷裡的人在自己赤的膛上,溫熱的大掌暗暗蓄力,將心的再拉開了一些。

蘇陌憶就這麼抱著林晚卿,從頭做到了尾。

直到一悉的欣快從尾椎直太,他才在重地息中將自己完全釋放了出來。

腦中一片空白,蘇陌憶悠悠轉醒。

間是一片跡。

他掀開被子坐起來,有一瞬間的失魂落魄。

他知道自己是在做夢,也知道夢裡那個人是林晚卿。

而他卻沒有停下。

猜你喜歡

-

連載322 章

情欲青春

一位八零後男青年,從青春期走向性成熟期間的情欲往事。從花季少年到三十而立,林青的人生之路,情欲洶湧,百花盛開,春色無邊。一個個的女孩、熟女、少婦,給他留下了難以磨滅的回憶。女人是男人最好的大學——謹以此文紀念那逝去的青春歲月。

59.7萬字7.59 312539 -

完結1096 章

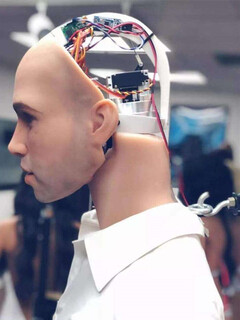

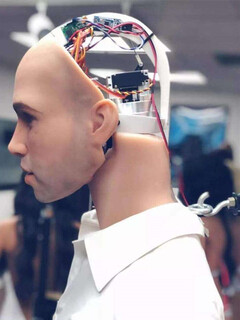

機器人當老公

路悠悠一覺醒來穿越到了年後的地球沒錢,沒房,沒人,怎麼辦?繼承遺產一次解決!美男機器人?買買買!沒有技能怎麼破?躺著玩遊戲財富滾滾來!廚師,我來!裁縫,我來!藥師,還是我來!還有那個美男,放著別動讓我來!!!什麼?機器人變成了真人?!那我的美男機器人去哪了?

113.6萬字8.09 82202 -

完結75 章

掌中雀

眸似新月,色若春曉。 大樑三千文士,甘為裙下之臣。 李慕儀(雉奴)x李紹 * 提示:1v1 狗血文,有情人終成眷屬 章章不是在吃肉就是在吃肉的路上 劇情為肉服務,別糾結太多 1V1 古代 虐心 甜文 女性向

12.3萬字8.38 68337 -

完結34 章

帳中香

千百年后,丝绸古道之上仅余朔风阵阵、驼铃伶仃。 繁华旧事被掩埋在黄沙之下,化作史书上三言两语。 甘露三年,豆蔻年华的华阳公主和亲西域,此后一生先后嫁予两位楼兰君王,为故国筹谋斡旋,终除赵国百年之患,令匈奴远遁,漠南无王庭,成为一人抵千军万马的传奇。 *西域主要架空汉,部分架空唐,找不到史料参考的地方私设众多 (雙性,NP)

9.1萬字8 12474 -

完結101 章

《我在天庭和神君偷情的日子(1V1)》

赤瑛神君在九重天一個荒僻的藏書閣看見書架後一個趴著看書的偷懶小仙姬,被她那翹起搖晃的白嫩裸足晃得刺眼。後來,東梧殿的仙侍一個月內總有幾日找不到他們的神君。其實赤瑛神君都窩在了藏書閣裡和那個小仙姬整日整夜的纏綿不休。小鳴在九重天裡是一個隨處可見,毫無存在感的小仙姬,五百年前從一個破落門派得道成仙,卻只能在九重天一個殘破藏書閣當個掃灑仙侍。但小鳴很喜歡這份工作,不用跟人打交道又清閑,每日都只需掃掃灰曬曬書,就能躺著看書吃瓜。後來她被赤瑛神君勾引上了床,想著神君袍子下寬厚有力的身軀和歡愛時的喘息聲,就更喜歡這份工作了。--------------不是小甜文,先肉後劇情,先甜後虐,隻想吃肉或看甜文部分的朋友們請按需求自行服用。正文已完結,現代番外已完結,IF線小日常已完結。喜歡寫黏糊糊的肉(形容得有點模糊,可是大家應該能意會到正文免費,現代番外免費,部分小日常收費,五章空白打賞章已開,歡迎打賞。----------------隔壁完結文,歡迎關注~《犯上》都市1V1隔壁新文,歡迎關注~啞炮小姐(西幻 NP)

27.4萬字8.18 13518

上一章

上一章

下一章

下一章

目录

目录

分享

分享

反馈

反馈